De repente, é como se houvesse apenas dois conjuntos de bens na sociedade.

O primeiro, de alta essencialidade. E que compreende desde a vacina que imuniza até a infraestrutura para os que ainda precisam de cuidados com a pandemia, sem esquecer os insumos utilizados pelos bens, serviços e utilidades demandados pelo esforço de enfrentamento do vírus.

E outro, constituído por todo o resto (sic). Este, apesar de também possuir bens de diferentes graus e magnitudes de essencialidade, pode não ter nenhuma utilidade, se a sociedade não conseguir prover níveis de satisfação (e mesmo saciedade) para garantir a oferta dos bens que fazem parte do primeiro conjunto, no médio prazo.

Diferentemente dos choques de preços – que resultam em troca de ganhos e perdas entre os agentes econômicos – a pandemia que hoje se enfrenta atinge a todos sem respeitar fronteiras de qualquer ordem: de renda, etnia, gênero, faixa etária, local, credo ou ideologia.

Seus efeitos já estão tendo, por isso mesmo, imediata repercussão embora não recebam o mesmo grau de percepção por todos os agentes por ela envolvidos.

Até porque envolve uma componente geralmente secundada na análise das tendências e do entendimento da realidade: o comportamento dos que são por ela atingidos, quando a sobrevivência deixa de ser apenas uma longínqua hipótese de raciocínio. E que afeta apenas os “outros”…

Some-se a isso que, também diferentemente do que ocorre com choques usuais de preços, houve um choque que afetou tanto a produção quanto o consumo agregado de bens e serviços.

O resultado foi a contração de todos os componentes da identidade contábil nacional: produto, renda e despesas e das transferências promovidas entre eles pela atividade governamental e, portanto, da arrecadação e da alocação deles resultantes.

É como se todos os agentes econômicos empobrecessem ao mesmo tempo, na proporção de suas desigualdades. E, parece justo pensar, que todos, mercê das incertezas que ainda permanecem, devem ter uma postura de cautela e incerteza quanto ao futuro mais imediato, o que deve influenciar (como já está a influenciar) os hábitos de consumo, poupança e investimento.

Daí a retomada de atividades não poder ser pensada sobre o mesmo patamar existente ANTES da atual situação quando reduzida aos seus principais instrumentos de referência como preços, prazos e margens (de ganho ou de perdas).

Também diferentemente dos efeitos localizacionais das guerras convencionais, dessa vez é como se TODO o território fosse envolvido pelo conflito: todas as populações são atingidas. Sequer há o efeito de gênero: as mulheres substituírem os homens que estão na linha de frente: todos estão igualmente envolvidos pelo fenômeno (até mesmo as crianças e os velhos)!

Assim, no que tange ao segundo conjunto ou classe de bens de início referido – já que no primeiro grupo a volatilidade dos preços ainda tem algum tempo para se estabelecer – é justo pensar que há uma natural (sic) tendência ao maior entesouramento dos possíveis excedentes pré-existentes ou que venham a existir.

Ou seja, uma preferência a poupar mais do que a consumir; a entesourar mais do que a gastar; a manter mais do que a expandir; a dispender apenas no seja que de fato mais essencial; a ficar mais do que a viajar; a estar perto mais do que a se distanciar (inclusive nas atividades que puderem ser realizadas à distância, da aprendizagem ao trabalho e às consultas e reuniões)… ainda que – na saída ou nos picos de relaxamento – haja uma tendência a usufruir antes do que seja tarde ou enquanto seja possível (antes de uma onda mais restritiva).

Por isso mesmo: é possível manter a mesma estrutura de oferta de bens e serviços como aquela existente antes disso tudo? E aos mesmos preços relativos para as mesmas pessoas ou faixas e classes de consumo? Subir preços (e aumentar margens) ou baixar preços e ganhar mais no giro dos negócios para gerar o que é preciso para repor o que se produz ou vende?

Inclusive na indústria financeira do lado da operação (prorrogar empréstimos com as taxas de antes, em alta, prefixadas, com o retorno em baixa e a tendência de juros negativos; a fazer provisões elevadas por perdas que já foram pré-assumidas pela máxima Autoridade Monetária e sob o nariz da mesma) e do lado da captação (com juros reais negativos, o que fazer com 15.000 Fundos com patrimônio de R$ 3,7 trilhões que estão entupidos de títulos públicos cujos rendimentos tendem a ser liquefeitos a 1,2% ao mês erodindo o valor patrimonial de cotas ou de valores de pensões e aposentadorias?).

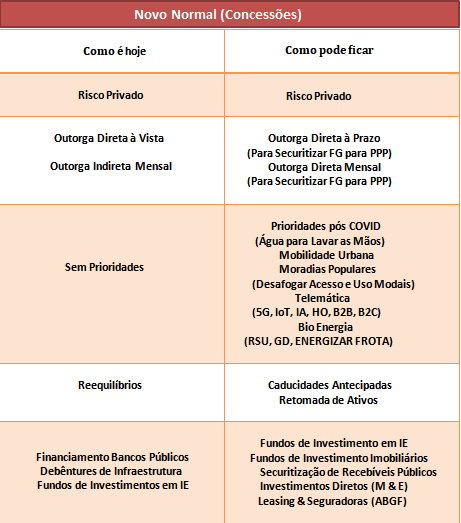

Ou mesmo no mercado das Concessões (Plenas e sob a forma de Parcerias Público Privadas, as PPP): onde é urgente repensar para MAIOR os prazos além dos 30 e 35 anos para diluir efeitos sobre orçamentos públicos (no caso das concessões sob PPP) e diluir investimentos em períodos onde é fácil antever dificuldades em projetar ganhos tarifários muito altos (melhor garantir prazos maiores de ressarcimento tanto para concessões plenas como para concessões sob PPP não só porque o usuário final estará com maiores dificuldades em ressarcir preços de concessão como o próprio orçamento público precisa se recompor em VALORES ABSOLUTOS do seu “quantum” de arrecadação e dispêndio); assim como repensar mecanismos fora do mercado de dividas – inclusive as horrorosas debêntures com renúncia fiscal em hora de déficit primário – para garantir menor endividamento prévio de investimentos. E, ao mesmo tempo, poderiam ser o NOVO NORMAL de investimentos para robustecer e tornar mais líquido o patrimônio de fundos que precisam prover lastro contínuo e real a poupadores que vão precisar sacar rendimentos para usufruir suas aposentadorias e pensões e não para receber papéis ou precatórios para repassar a herdeiros.

Nada será como antes, realmente: muito menos preços, prazos e margens. E é melhor se antecipar a isso, antecipando o NOVO NORMAL antes de ser engolido por ele.