Imagine uma empresa que vende um produto que tem boa aceitação no mercado; que precisa investir (1) para ampliar sua capacidade de produção e atender a demanda crescente; mas seu acionista está endividado (2).

Por outro lado, a economia está com inflação em alta; o governo só conhece a alternativa de aumentar os juros para conter a demanda de empresas e indivíduos, já que que não dispõe da “outra perna” de sustentação da política econômica que é a política fiscal, visto que adia há tempos uma reforma tributária que inclua a todos os que geram renda no país e não apenas os que pagam impostos indiretos; e é leniente com a política fiscal de gastos públicos ruins e suntuários com suas castas corporativas dos três poderes (e, agora, também da casta militar emergente), além de dilapidar e vender ativos para pagar despesas correntes que nunca param de crescer.

O custo de tomar recursos em banco (3) está proibitivo (pois o custo do serviço da dívida é maior que o retorno interno da atividade da empresa); a captação de outros recursos (4) como debêntures também exige o pagamento de juros reais. Com inflação em alta; e a captação em Bolsa de Valores pressupõe tomadores que estão arredios face à volatilidade (5) da economia.

Num contexto destes, há dois elementos-chave que precisam ser considerados: não fosse o quadro adverso, há mercado consistente para a empresa? Há compradores que têm interesse em continuar a comprar os produtos da empresa permanentemente: por 12, 24, 36 ou até 48 meses, por exemplo?

Se a resposta a estas duas questões for o “SIM”, então “o tempo pode se casar com a esperança”.

Por esta feliz conjunção, é possível uma alternativa que cria os recursos para investir (1); não implica em dívidas para as empresas (2); prescinde dos juros (3) para alavancar a produção ou para investir, ou o pagamento de prêmios (4) de risco ou de lucro (5).

O lugar do casamento é a Bolsa de Futuros: e os papéis que registrarão o evento são os CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS (CRs), para ancorar a necessidade de alavancagem operacional e de investimentos da empresa.

Com a emissão primária dos CRs, lastreado na formação de ativos e de bens reais que serão usados na produção do lado real da economia, antecipam-se os recursos de caixa que irão comprar também antecipadamente (gerando encomendas para fornecedores de toda a ordem) a preços relativos mais baixos, possibilitando aos tomadores destes CRs (os futuros usuários desses bens ou ativos) melhor ocupação de capacidade de produção, custos de operação e de suprimentos durante o horizonte de prazo acordado na emissão dos CRs.

Essa antecipação de demanda também possibilita que o interesse pela aquisição desses CRs para contar com a entrega física ou tangível de bens ou ativos, também alcance quem procure aplicações com prazos de retorno consistentes, com lastro em produção real e tangível, e certeza de liquidez e segurança na sua liquidação em seus vencimentos.

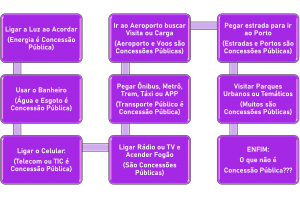

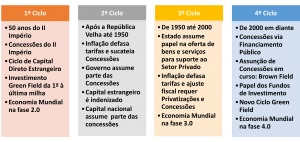

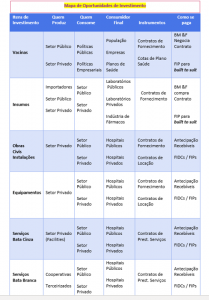

Além do mais, a geração de caixa via antecipação de recebíveis, atinge TODOS os segmentos da economia: sua utilização é plausível como funding para atividades sob o regime das concessões públicas (concessões plenas, ou concessões administrativas ou patrocinadas).

Pode também ser um “mecanismo alternativo” para gerar um novo ciclo virtuoso de fundos de origem não fiscal, para alavancar investimentos no setor público, contando com a Certificação Prévia das obras e dos investimentos a serem retomados ou iniciados, através das várias Empresas Certificadoras que já chancelam a emissão de outros papéis no mercado. Neste caso, além dos critérios de certificação exigíveis, podem agregar o RATING DE CRÉDITO do Tesouro Nacional para os diferentes entes federados emissores desses papéis.

Com este caminho, deixa-se de lado o que está turvando a elaboração do cenário econômico mais imediato: a incapacidade de gerar recursos livres que gerem um efeito virtuoso sobre a geração do Produto Interno Bruto (PIB).

E o crescimento consistente do PIB é fundamental e fatal pois ele é o DENOMINADOR comum que referencia a saúde financeira de uma economia eis que todos os demais indicadores são medidos (enquanto NUMERADOR) em relação a ele: o déficit público, a formação bruta de capital fixo, o endividamento bruto, os dispêndios de pessoal, as desigualdades e disparidades funcionais da renda, e daí por diante.

Ou se promove e fomenta esta providência que consegue conjugar estas duas vantagens tão importantes para a economia (o tempo e a esperança) ou no dia que controlarmos o NUMERADOR dessas relações teremos regredido com o DENOMINADOR (o PIB) ao seu nível real mais baixo nos últimos 20 ou 30 anos.